2025年初春,当景德镇陶艺市集上那些带着火焰纹路的柴烧茶器被网红博主们竞相展示时,这个古老的陶瓷烧制技艺突然被推到了现代审美的聚光灯下。有年轻消费者在社交媒体发问:“为什么柴烧器物比电窑作品贵三倍?那些斑斓的釉色是人工着色还是自然天成?”这些问题背后,折射出当代人对传统工艺价值的重新审视。在工业化量产席卷各行业的今天,柴烧以其不可复制的独特性,正成为对抗标准化审美的文化符号。

柴烧的本质:与火共舞的艺术哲学

柴烧最核心的特质在于“以木为媒,以火为画”。在2025年最新出版的《东亚烧造考》中,日本陶艺家佐藤胜彦这样定义:柴烧是通过木柴燃烧产生的落灰与火焰,在1280℃以上的高温中与陶坯发生物理化学反应,形成天然釉面的烧成方式。与气窑、电窑的精准控温不同,柴烧窑内始终存在着动态平衡——松木的油脂含量决定火焰轨迹,椴木的灰烬成分影响釉色呈现,甚至风向变化都会在器物表面留下独一无二的“火痕日记”。

当代柴烧艺术家李墨在2025年个展中展示了令人震撼的实验数据:同一窑位的陶器,因木柴堆放角度的细微差异,竟呈现出从星空蓝到落日金的色彩渐变。这种不确定性正是柴烧的魅力所在。在福建建阳新建的柴烧博物馆里,三维热成像技术还原了窑火运动的奥秘:火焰在窑室内如同有生命的笔触,当温度升至1300℃临界点时,木灰中的钾、钠、钙元素会熔融成天然玻璃质,与陶土中的铁离子共舞,最终凝固成那些令人屏息的窑变效果。

现代柴烧的技术变革:当古法遇见科技

2025年杭州国际陶艺双年展上,最引人注目的是一座搭载物联网技术的智能柴烧窑。这种新型柴烧设备在保留传统龙窑结构的同时,通过窑壁嵌入的36个热传感器实时生成燃烧模型。台湾陶艺家陈景亮在研讨会现场演示:当系统监测到某区域温度异常时,会自动调整投柴口的通风量,既保障了烧成率,又保留了柴烧特有的随机性。这种“人机共烧”模式正在全球23个陶艺工作室推广,标志着柴烧技艺进入数字化传承新阶段。

柴烧材料的创新同样令人惊喜。2025年初,景德镇材料实验室成功研发出“复合薪柴”,将松木、竹材与特定比例的矿物粉末压缩成型。这种新型燃料不仅燃烧效率提升40%,更通过预设的矿物配比,使柴烧作品能稳定产生天目釉般的金属光泽。在日本信乐烧产区,匠人们则尝试在陶土中加入纳米级贝壳粉,使得柴烧茶碗在自然光下会浮现出类似珍珠的虹彩效应。这些技术突破正在重塑柴烧艺术的边界,让千年古技焕发新生。

柴烧美学的当代价值:慢工艺对抗快消费

在2025年的设计领域,柴烧器物已成为“反工业化审美”的重要载体。上海当代艺术博物馆的策展人林薇指出:当算法推荐充斥日常生活,柴烧每道不可控的窑变痕迹,都成为对抗数字复制的物质性抵抗。年轻收藏家们开始建立“柴烧身份证”系统,通过区块链记录每件作品的烧制曲线、木柴种类、窑位数据,这些数字指纹让传统柴烧与现代科技产生了奇妙共鸣。

柴烧工艺的生态价值在2025年更受关注。浙江龙泉的生态柴烧窑场采用林业废弃枝条作为燃料,每烧制一窑可消耗2吨农林废弃物。这种“以废造美”的模式被写入联合国教科文组织2025非遗保护案例。值得注意的是,当代柴烧正在突破日用器皿范畴,纽约MOMA展出的柴烧建筑陶板、米兰设计周的柴烧灯具,证明这种古老技艺正在公共艺术领域开辟新战场。当机器臂能完美复制青花图案的时代,柴烧那些带着火舌舔舐痕迹的肌理,反而成为最珍贵的“人类手艺的证明”。

问题1:柴烧器物为什么比普通陶瓷价格高昂?

答:柴烧的成本构成复杂,包括为期5-7天的连续投柴人力成本、约30%的烧损率、特定木柴资源稀缺性。2025年市场分析显示,优质松木柴价格较三年前上涨200%,且每窑耗柴达3吨,这些因素共同推高了柴烧作品价值。

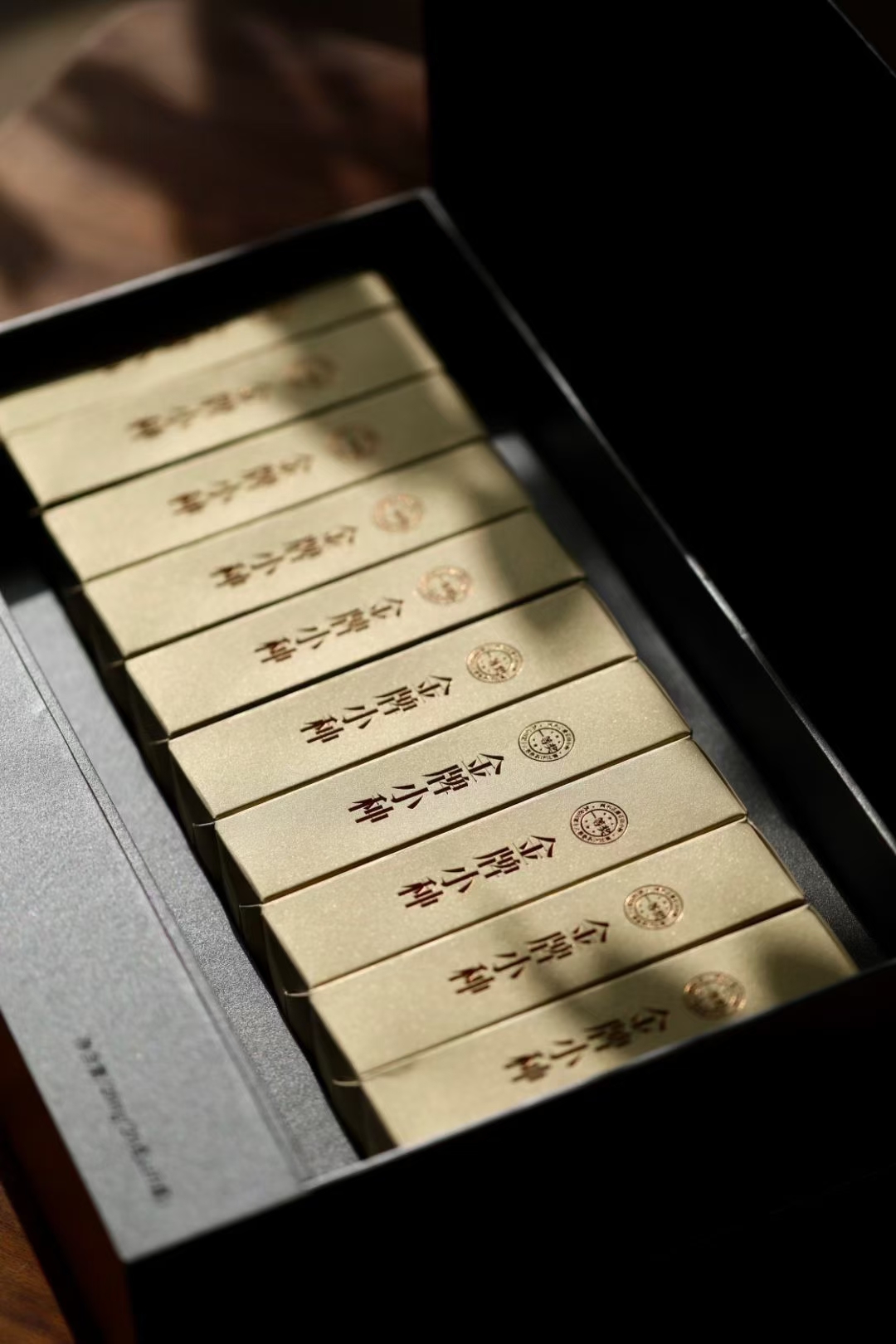

问题2:如何辨别真正的传统柴烧与现代仿柴烧效果?

答:传统柴烧有三个核心特征:自然落灰形成的釉面厚度不均、火焰路径留下的立体火痕、胎骨中可见的薪柴灰烬颗粒。2025年出现的仿柴烧化学釉品,虽能模仿色彩但缺乏层次感,且釉面过于均匀,可通过专业显微镜观察气泡分布进行鉴别。