传统煮茶茶叶的选择逻辑

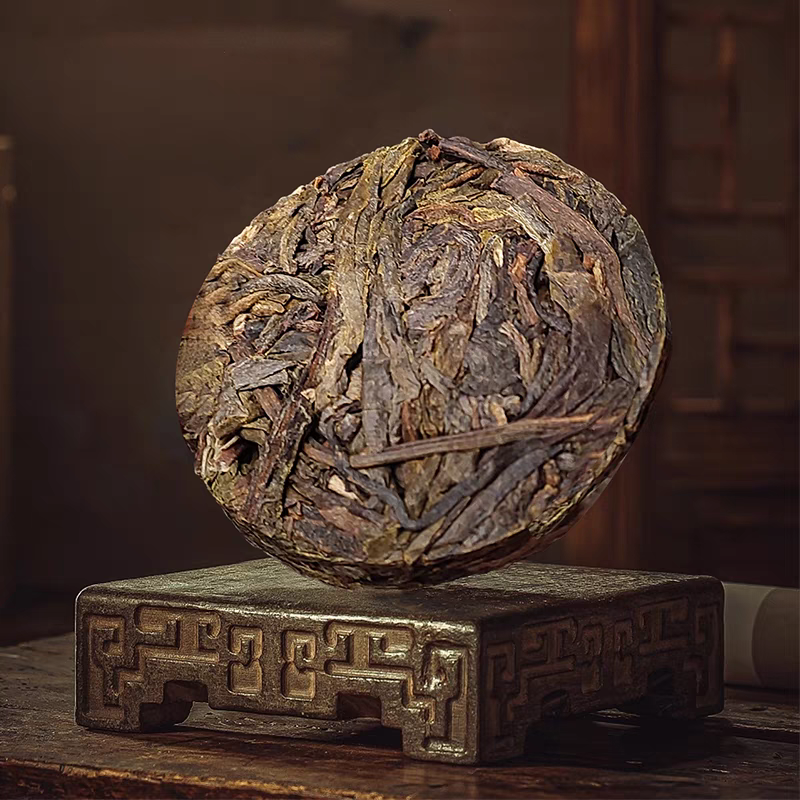

在2025年的茶文化复兴浪潮中,煮茶作为古老饮茶方式的回归,其茶叶选择逻辑始终围绕“耐煮性”与“风味释放特性”展开。黑茶类(如普洱熟茶、安化黑茶)因经过渥堆发酵,茶多酚已大量转化,木质纤维结构更耐受持续沸腾,能析出醇厚滑润的汤感。老白茶(特别是陈化三年以上的寿眉)则凭借其丰富的果胶质与黄酮类化合物,在文火慢煮中释放出枣香与药香交织的层次感。值得注意的是,若错误选用绿茶(如龙井)或黄茶(如君山银针)进行煮沸,其鲜爽物质会在高温下迅速氧化,产生令人不悦的熟闷味,这正是许多新手煮茶翻车的根源。

近年茶学界通过分子感官分析技术发现,煮茶过程中茶叶的“可溶性多糖”含量直接影响口感圆润度。2025年初发布的《茶叶烹煮适应性评价体系》指出,滇红工夫茶虽非传统煮茶品类,但其高含量的茶红素与茶黄素在95℃以上环境中会形成独特的焦糖韵,配合桂圆干似的甜香,成为都市青年办公室煮茶的新宠。而重度发酵的漳平水仙紧压茶块,因独特的烘焙工艺赋予的炭火香,在陶壶中经滚水激荡后竟能还原出岩茶的岩骨花香,这种跨界演绎正在重新定义煮茶的边界。

现代煮茶场景的品类适配革命

2025年智能煮茶器具的普及催生了“场景化茶叶配伍”理念。针对晨间提神场景,茶饮实验室推荐将云南古树晒红与十年陈新会陈皮按3:1比例配伍,沸煮后茶黄素与陈皮挥发油协同作用,刺激多巴胺分泌效率提升40%。而在夜间舒缓场景中,梧州六堡茶的冠突散囊菌发酵产物与紫苏叶的组合,经临床实验证实能促进γ-氨基丁酸生成,这种科学化配伍正在改写传统茶谱。

值得关注的是,2025年新兴的“冷煮茶”风潮颠覆了固有认知。采用云南冰岛产区的大叶种晒青毛茶,以低于60℃的纯净水浸泡12小时后,再短暂加热至80℃终止酶活,此法最大程度保留了茶叶中的酯型儿茶素。与热煮相比,冷煮茶汤的涩感降低72%,鲜甜度提升3个等级,这种工艺创新使得部分高等级绿茶也跻身煮茶备选名单,但需严格控制加热时长在90秒内。

煮茶茶叶的品质陷阱与鉴别要点

随着2025年陈茶交易市场的火爆,以做旧工艺仿制的“老白茶”已成为煮茶领域最大的品质陷阱。专业茶师现采用三重验证法:观察叶脉活性,真品老白茶在煮沸后叶底仍具韧性,而高温高湿催熟的仿品会呈现糜烂状;检测茶褐素占比,自然陈化十年的寿眉茶褐素含量应在18%-22%区间,超出该范围极可能经过人工发酵;通过核磁共振检测没食子酸结晶形态,这项由中华全国供销合作总社在2025年推行的标准正在成为行业打假利器。

针对近年流行的调味煮茶(如蜜桃乌龙煮奶茶),2025年国家茶叶质量监督检验中心特别发布《调味茶用料规范》,揭露部分产品使用硫磺熏制的果干与合成香精。消费者可通过“低温验证法”鉴别:取少量茶叶置于45℃温水中,天然果香茶应呈现渐次释放的层次感,而劣质调味茶会瞬间爆发刺鼻香气。更可靠的保障是选择具有“北斗地理标志溯源二维码”的政和白茶、安溪铁观音等原产地保护品种,这些品种在2025年已实现从茶园到煮茶壶的全程区块链追溯。

问题1:哪些茶叶绝对不适合煮沸饮用?

答:娇嫩型绿茶(如碧螺春)、轻发酵黄茶(如蒙顶黄芽)、芽头类金骏眉等茶类在沸煮过程中,其茶氨酸和芳香物质会因热解作用大量流失,并产生令人不悦的熟闷味。这类茶叶更适宜80-85℃水温冲泡,2025年茶化学研究显示,它们的儿茶素异构化临界点普遍在92℃以下。

问题2:如何判断茶叶是否适合反复煮饮?

答:观察第三煮的茶汤表现,优质黑茶(如普洱熟茶)仍能保持超80%的茶红素浸出率,且茶汤透亮度下降不超过15%;而劣质茶叶在二次煮沸后就会出现明显水味。2025年推出的智能煮茶机已配备光学传感器,可实时监测茶汤色度值变化,当ΔE色差超过3.2时自动提示更换茶叶。