2025年初春,当我在福建太姥山的白茶园里捧起一把白毫银针时,茶农指着叶片上细密的银白色茸毛说:“你看它多像落了层薄雪。”这个生动的比喻,恰好揭示了白茶得名的核心奥秘——那些遍布鲜嫩芽叶的白色茸毛,构成了白茶最具辨识度的视觉特征。随着近年来健康饮食风潮的兴起,白茶因其“三年药、七年宝”的养生美誉频繁登上社交媒体热搜,但很多人依然好奇:这个看似直白的名称背后,究竟藏着怎样的故事?

白毫银针:披着月光羽衣的茶中珍品

在2025年茶博会的创新展区,全息投影技术将白茶的制作过程具象化呈现:茶青采摘后不经揉捻,仅在竹匾上自然萎凋72小时,如同让茶叶穿着天然白衣完成一场日光浴。这种极简工艺源自明代田艺蘅《煮泉小品》记载的“生晒为佳”,最大程度保留了芽叶表面的白毫。现代茶学研究表明,这些茸毛富含茶氨酸和芳香物质,当沸水冲入盖碗时,银针竖立如破土春笋,茶汤泛着浅杏色光泽,喝起来鲜爽如初春山泉。

去年欧盟发布的茶叶成分检测报告中,福鼎白茶的白毫被检测出含有特殊黄酮类化合物,这种物质会随陈化时间转化为更具活性的成分。这或许能解释为何在2025年东京举办的国际健康峰会上,与会者手捧的伴手礼清一色都是陈年白牡丹——那些覆满白色茸毛的叶片不仅成就了茶名,更成为健康价值的可视化符号。

月光白与君山银针:白色意象的诗意延伸

当云南澜沧江畔的茶农在月夜采摘“月光白”时,他们发现芽叶在特定月光照射下会泛出象牙白光泽。这种与月光共振的生态特征,在2025年数字化茶山监测系统中被精确捕捉:紫外线反射率高达67%的芽叶,在夜间确实会形成视觉上的皎白效应。而洞庭湖君山岛的银针茶,则因炒青时茸毛脱水形成的银白色泽得名,明代《茶谱》形容其“茸毛密披,色如银雪”。

p>现代茶叶分类学中,“白”已超越视觉描述成为工艺代称。2025年新修订的《茶叶分类国际标准》明确,凡采用萎凋-干燥核心工艺的茶类均归入白茶体系。值得注意的是,社交媒体上近期走红的“冷萃白牡丹”,其茶汤呈现的淡琥珀色与传统认知形成反差,这让很多年轻茶友恍然大悟:白茶之白不在汤色,而在原料天然披覆的白色“羽绒服”。

从《茶经》到TikTok:白色美学的千年流转

陆羽在《茶经·五之煮》提及“邢瓷类银,越瓷类冰”,唐代茶人早已用银白器皿衬托茶汤之美。而当今短视频平台的热门话题#白茶挑战#中,茶人们用显微镜头展示白毫银针的星状结晶,这种在2025年农业纳米技术支持下发现的腺毛结构,其折光性恰如天然反光板。考古学界去年在宋代景德镇窑址出土的茶盏,内壁釉色特意调成月白色,证实古人早已深谙衬托白茶美学的容器之道。

在2025年杭州亚运会茶文化体验区,全息茶席通过光影技术还原“白毫舞雪”的意境:当热水注入瞬间,虚拟白毫如雪花升腾,配合传感器捕捉的实际茶香,构成沉浸式品鉴体验。这种跨越千年的白色审美,从器物延伸至空间设计,甚至影响当下极简生活理念——某北欧家居品牌今年推出的“白茶色”系列,灵感正来自白牡丹干茶的自然色泽。

问答精选

问题1:白茶的白毫会随着存放时间消失吗?

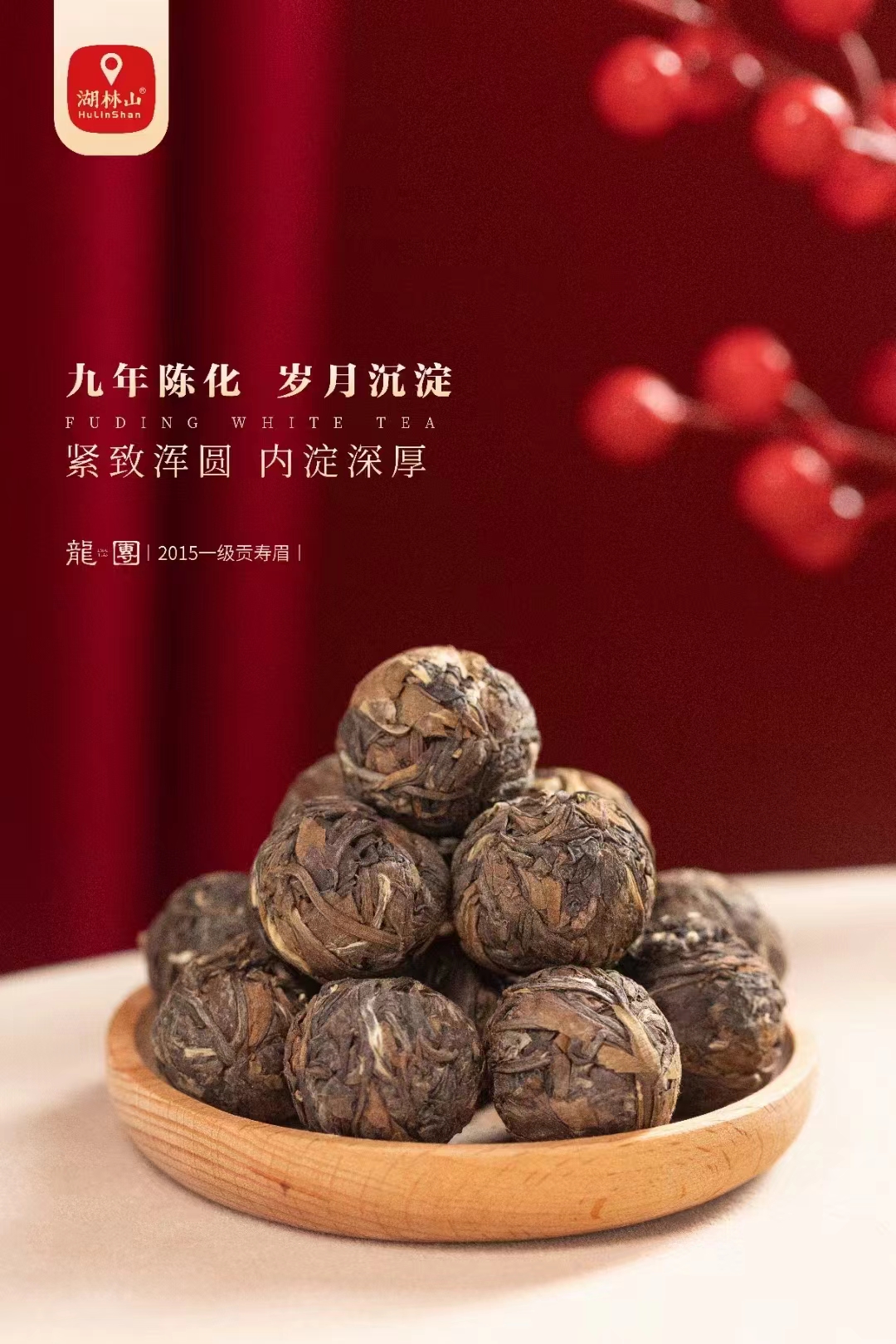

答:2025年陈化研究显示,密封避光保存条件下,白毫中的蛋白质成分会缓慢转化为类角蛋白,视觉上可能从银白渐变为浅金色,但茸毛结构依然存在。三年以上的寿眉饼表面常呈现“金镶白”现象,正是活性转化的证明。

问题2:安吉白茶为什么不属于白茶类?

答:根据2025年实施的新版茶类国标,安吉白茶因采用绿茶杀青工艺被划入绿茶体系。其名称中的“白”源自白化茶树品种的叶色特征,与白茶的传统萎凋工艺有本质区别,好比“热狗里并没有狗”的语言现象。