茶叶,这个看似简单的饮品,在商业分类中却常引发困惑。从街头茶摊到电商平台,茶叶的身影无处不在,但当我们试图为它贴上明确的类别标签时,却会发现它跨越了食品、农产品、保健品乃至文化收藏品等多个领域。2025年,随着新式茶饮的持续火爆和健康消费的升级,茶叶的类目归属问题变得更加复杂且值得探讨。

茶叶的基础类目:食品与农产品的双重身份

在传统商业体系中,茶叶最直接的类目归属是食品和农产品。根据国际商品分类标准,茶叶通常被划入第30类“食品饮料”,具体包括茶、咖啡、可可等植物性饮品。在中国,茶叶同时被纳入农产品范畴,受《农产品质量安全法》监管,从种植、采摘到初加工都遵循农产品标准。2025年,随着茶叶溯源技术的普及,许多高端茶叶甚至拥有了“数字身份证”,进一步强化了其农产品的属性。

茶叶的类目并非一成不变。随着深加工技术的发展,茶叶衍生出了茶粉、茶浓缩液、茶食品等新产品,这些产品模糊了茶叶与普通食品的界限。,2025年市场上流行的“超微茶粉”,既可作为直接冲泡的饮品,又能作为烘焙原料,导致其在电商平台上可能同时出现在“冲饮品”和“烹饪原料”两个子类目中。这种类目的交叉,反映了茶叶作为基础商品的多样性。

茶叶的特殊类目:保健品与文化收藏品

除了基础类目,茶叶还常被归入保健品和文化收藏品领域。在保健品方面,茶叶中的茶多酚、儿茶素等成分被证实具有抗氧化、降血脂等功效,这使得许多功能性茶叶产品(如特定配方的降压茶、减肥茶)被纳入保健食品类目。2025年,中国市场监管总局更新了《保健食品原料目录》,首次将茶叶提取物单独列出,进一步明确了茶叶在保健品类目中的地位。

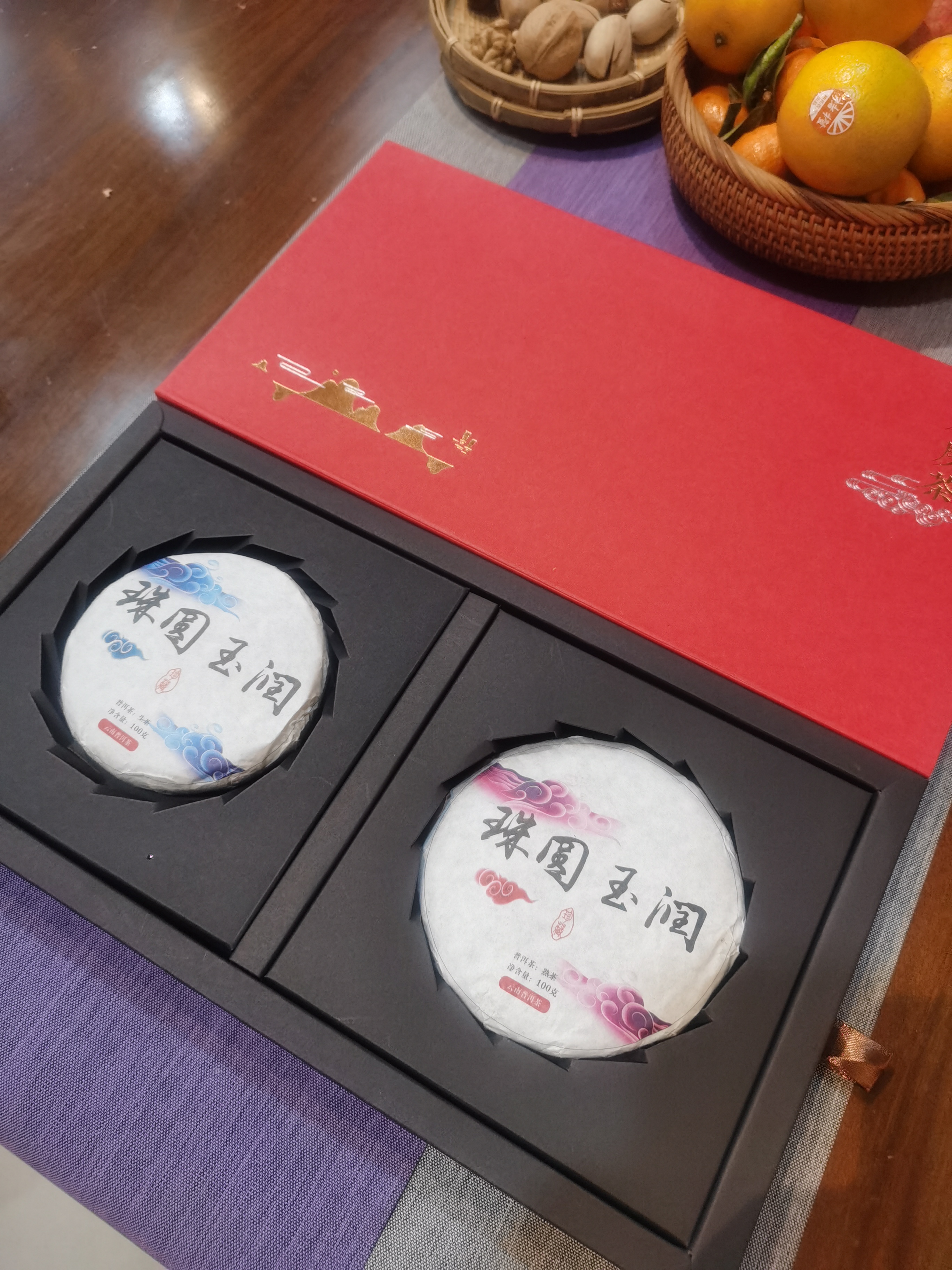

另一方面,高端茶叶尤其是陈年普洱茶、老岩茶等,已演变为文化收藏品。这些茶叶不仅具有饮用价值,还具备投资和收藏属性,其价格波动类似艺术品。2025年,某拍卖行的一饼1990年代普洱茶以百万元成交,引发社会对茶叶收藏价值的关注。这类茶叶在类目划分上常被视为“奢侈品”或“文化商品”,其交易和监管规则也不同于普通食品。

电商平台的茶叶类目:混乱与标准化并存

在电商领域,茶叶的类目设置尤为复杂。主流平台如淘宝、京东通常将茶叶置于“食品饮料”大类下,再细分为“绿茶”“红茶”“乌龙茶”等子类。但2025年的数据显示,超过30%的茶叶商家会跨类目经营,将茶具与茶叶捆绑销售,导致产品出现在“家居用品”类目。这种类目交叉虽提升了销售灵活性,却给消费者检索和平台管理带来挑战。

为解决这一问题,2025年多家电商平台推出了“茶叶专属类目优化计划”,通过AI算法自动识别茶叶产品的主类目,并建立“茶文化”垂直频道,整合茶叶、茶具、茶文化书籍等商品。同时,平台加强了对茶叶类目描述的审核,禁止商家滥用“保健”“治疗”等违规词汇。这些措施在一定程度上规范了茶叶类目的混乱现象,但如何平衡分类精度与商业灵活性仍是长期课题。

问题1:茶叶在电商平台最常见的类目错误是什么?

答:最常见错误是将普通茶叶误标为“保健食品”或“药品”,宣称某款绿茶具有“降血压功效”,这违反《广告法》规定。部分商家会将茶叶类目错选为“花草茶”或“代用茶”,导致消费者搜索偏差。

问题2:茶叶作为收藏品时需要注意哪些类目规范?

答:作为收藏品时,茶叶需明确标注“非饮用收藏品”属性,并提供真伪鉴定证书。在类目选择上应优先使用“艺术品/收藏品”子类目,同时遵守《文物艺术品拍卖管理办法》中关于来源披露和价格评估的规定。