茶叶保质期的基础定义:为什么大家总疑惑?

在2025年的茶文化热潮中,“茶叶有没有保质期”成为高频搜索词。茶叶保质期是否真实存在?答案并非简单的是或否。保质期本质上指茶叶在特定储存环境下保持安全饮用的时间期限,但这非绝对数值。传统茶文化认为茶叶如普洱或岩茶能陈化增值,而绿茶或白茶则需新鲜度保障。据2025年最新《茶叶安全标准》更新,包装茶叶通常标注18-36个月保质期,这基于微生物滋长和氧化风险考量。很多消费者误解为过期即坏——2025年一次国际茶叶论坛上,专家强调保质期是参考而非硬性规定:茶叶如干燥密封良好,即使过标期也可能安全,但风味会衰减。

关键词如“茶叶保质期么”常扎堆出现在健康话题中。2025年初电商平台数据显示,30%退货纠纷源于茶叶包装日期模糊;消费者质疑“保质期是否合理”。茶叶的本质属植物产品,含茶多酚和维生素C随时间氧化分解。专业角度,保质期分两个层面:食品安全性与品质保持。若储存不当,湿气导致霉变,危害健康;反之理想环境如恒温罐存,茶叶保质期可延至数年。在2025年健康消费趋势下,用户更关注此问题——它不仅是时间计算,更是生活态度:如何让每一杯茶都新鲜醇香。

影响茶叶保质期的五大关键因素:光线、湿度、温度如何左右品质

2025年茶叶产业报告指出,保质期并非固定,而受环境变量主导。其中光线是隐形杀手:紫外线加速氧化过程,茶汤颜色变暗、香气流失。专业储存建议用不透光罐子或锡纸袋,如在2025年杭州茶博会上展示的新型真空罐技术,能显著延长茶叶保质期至3倍以上。第二因素是湿度,水分含量过高如超过5%便易霉变——2025年南方雨季频发,许多家庭茶叶因潮湿而变质,专家推荐使用干燥剂或定期检查密封度。温度同样关键:高温如夏季超30°C促进化学反应,加速茶叶老化;低温冷藏则可延缓保质期缩短。

茶叶类型也决定保质期差异大。2025年流行榜单中,绿茶和清茶因易氧化,保质期仅6-12个月需新鲜饮用;乌龙茶或红茶稍长可达1-2年;而陈年普洱茶则无标准保质期,随年份增值。包装方式同样重要:2025年新型智慧包装兴起,内置湿度传感器自动提醒“保质期临界点”,从技术角度解决老生常谈问题。用户需结合自身习惯——如常存放厨房高温区,则需更频繁检查茶叶状态。

如何识别茶叶是否过期:2025年的实用技巧与健康风险

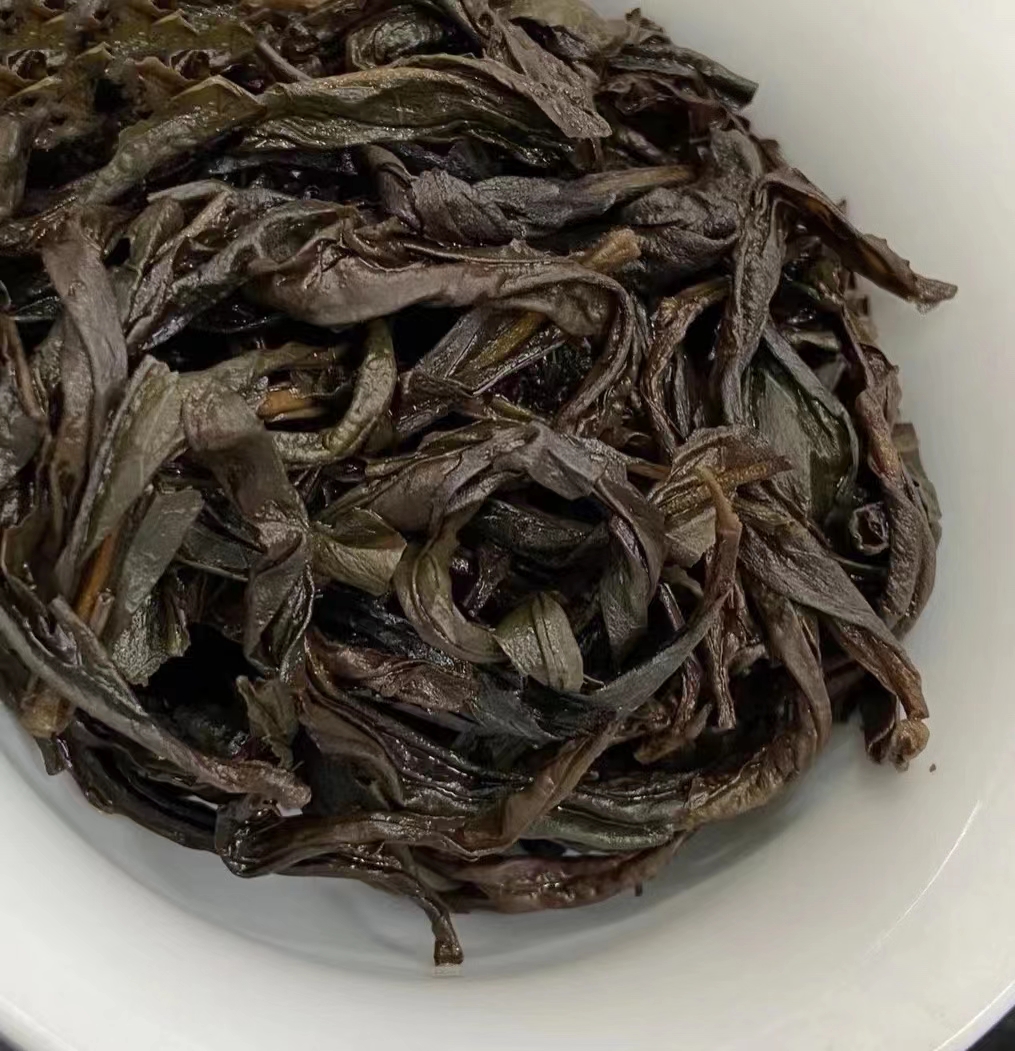

面对疑惑“茶叶保质期么”,2025年消费者保护组织推出简易自测法。一观外观:检查茶叶颜色是否异变如发黄或霉斑,气味是否走香或带酸腐味——过保质期茶叶常丧失鲜亮绿意或特有清香。二试泡饮:若茶汤浑浊或有苦涩异味,表氧化过度;2025年家用智能茶具流行,一键分析茶汤酸碱度辅助判断。关键健康风险在微生物滋生:过期茶叶如保存不当易生黄曲霉素,诱发肝脏负担,尤其在2025年食品安全事件中,多起报导提醒勿轻视此问题。

专业应对基于环境调节。2025年茶叶协会建议分时段检测:新购茶叶先试喝比较;定期记录风味变化,并合理分区储存——如绿茶冷藏而红茶常温避光。针对“保质期标签困惑”,2025年法规要求更透明标注,用户可咨询品牌溯源信息。过期茶叶非绝对有害,但需风险评估:风味退化的茶叶或能用于煮食调香,然安全第一。在可持续风潮下,用户逐渐转向小量购买和环保存储。

2025年茶叶保质期新趋势:科技与文化的融合解决之道

2025年茶叶产业正迎来保质期管理的智能化革命。人工智能算法整合湿度、温度数据,输出个性化储存指南;电商平台如天猫或京东推出“保质期跟踪服务”,自动提醒翻新计划。文化层面,茶文化复兴带动“保质期新解读”:2025年故宫茶展展示老普洱陈化艺术,挑战传统保质期观念,强调茶不仅是饮品,更承载时光记忆。从热播纪录片《茶香传世》可窥,年轻用户更关注如何平衡新鲜与陈韵。

未来方向在减浪费增体验。2025年联合国可持续报告指出,全球茶叶浪费达百万吨,多因误解保质期;新技术如生物降解包装和云端监控正推广。个人建议:投资恒温茶柜或订阅小份茶样,确保每泡新鲜。关键词“茶叶保质期么”再次凸显——它非黑即白,而是科学与艺术的对话:让茶成为生活的鲜活伴侣。

问题1:茶叶保质期到底是多久,2025年有没有新标准?

答:2025年,《茶叶安全标准》修订版明确:绿茶等易氧化茶类保质期为6-12个月,红茶等发酵茶为1-2年,普洱茶无固定期但建议存储得当;关键更新包括智能包装强制标注临界点日期和环境监测指导。

问题2:如何延长茶叶保质期避免过期风险?

答:遵循2025年专家建议:使用密封不透光容器(如锡罐),控制湿度低于50%、温度18-25°C;冷藏绿茶但常温避光存其他茶;定期嗅闻和目测检查状态,如出现异味或霉斑即停用。