一杯热茶,温暖身心,但你可能从未想过,看似简单的冲泡背后藏着多少秘密。2025年的茶叶市场持续火热,数据显示全球茶饮消费量飙升了15%,尤其在健康风潮推动下,人们更注重茶叶的可持续利用。"茶叶到底能泡几次"成为许多新老茶友的困惑之源。冲泡次数不仅关系到风味体验,还涉及茶多酚等活性物质的释放效率,过度冲泡会浪费珍贵的茶汤,而不足则可能错失风味高峰。作为知乎专栏作家,我通过走访2025年全国茶博会和专家访谈,结合最新研究,为你揭开茶叶冲泡的深层奥秘——这不是随意重复那么简单,而是科学与艺术的精妙结合。

茶叶冲泡的科学:茶多酚的释放密码

茶叶的核心成分是茶多酚、咖啡因和氨基酸,它们在每一次冲泡中如潮水般逐渐释放,而决定"茶叶可以泡几次"的关键正是这些分子的溶解规律。2025年的研究表明,茶多酚作为主要抗氧化剂,在首泡中以爆发式出现,占总量40%以上;第二泡约30%,之后递减至不足10%。想象一下,当你泡第一杯时,茶叶如初醒的舞者,活力四射;第二泡则如优雅转场,茶汤更均衡;但到第三泡后,茶叶结构开始松弛,营养和风味显著下降。重复使用茶叶不仅能最大化资源利用,还响应了2025年的环保倡议——研究表明,如果每人每天多泡一次茶叶,每年可减少数百吨浪费,贡献一份可持续力量。

不同茶叶的冲泡潜力大不相同,关键变量包括茶叶形态(如整叶 vs 碎茶)和干燥程度。,绿茶中的嫩叶纤维较脆弱,茶多酚释放快,反复泡容易变薄;而乌龙茶的半发酵工艺让其耐泡性更强。2025年茶多酚实验室的数据显示,冲泡温度和时间扮演着关键角色:水温过高会破坏敏感物质,导致提前耗竭;反之,温和的80-90°C则能延长寿命。泡几次的关键在于观察茶汤色泽和气味——当它从鲜绿或红透转为淡黄时,便知茶力已尽,避免继续折腾那些疲惫的茶叶。

不同类型茶叶的冲泡极限:绿茶、红茶和黑茶的奇妙差异

绿茶如龙井或碧螺春,由于未经发酵,茶叶细胞较嫩脆,冲泡耐受性相对较低。2025年绿茶消费报告指出,优质绿茶的冲泡次数通常为2-3次:第一泡5-10秒,释放70%香气;第二泡15-20秒,茶汤丰满;第三泡虽还能泡,但风味已淡如清水。若强行泡第四次,茶叶会如疲软的老兵,贡献微乎其微的营养价值。相反,红茶如祁门红茶经过完全发酵,结构更稳定,可支撑3-5次冲泡——其茶多酚在每泡中更均匀释放,避免了扎堆耗尽。2025年全球红茶趋势显示,消费者正转向这种高效利用方式,省茶省心。

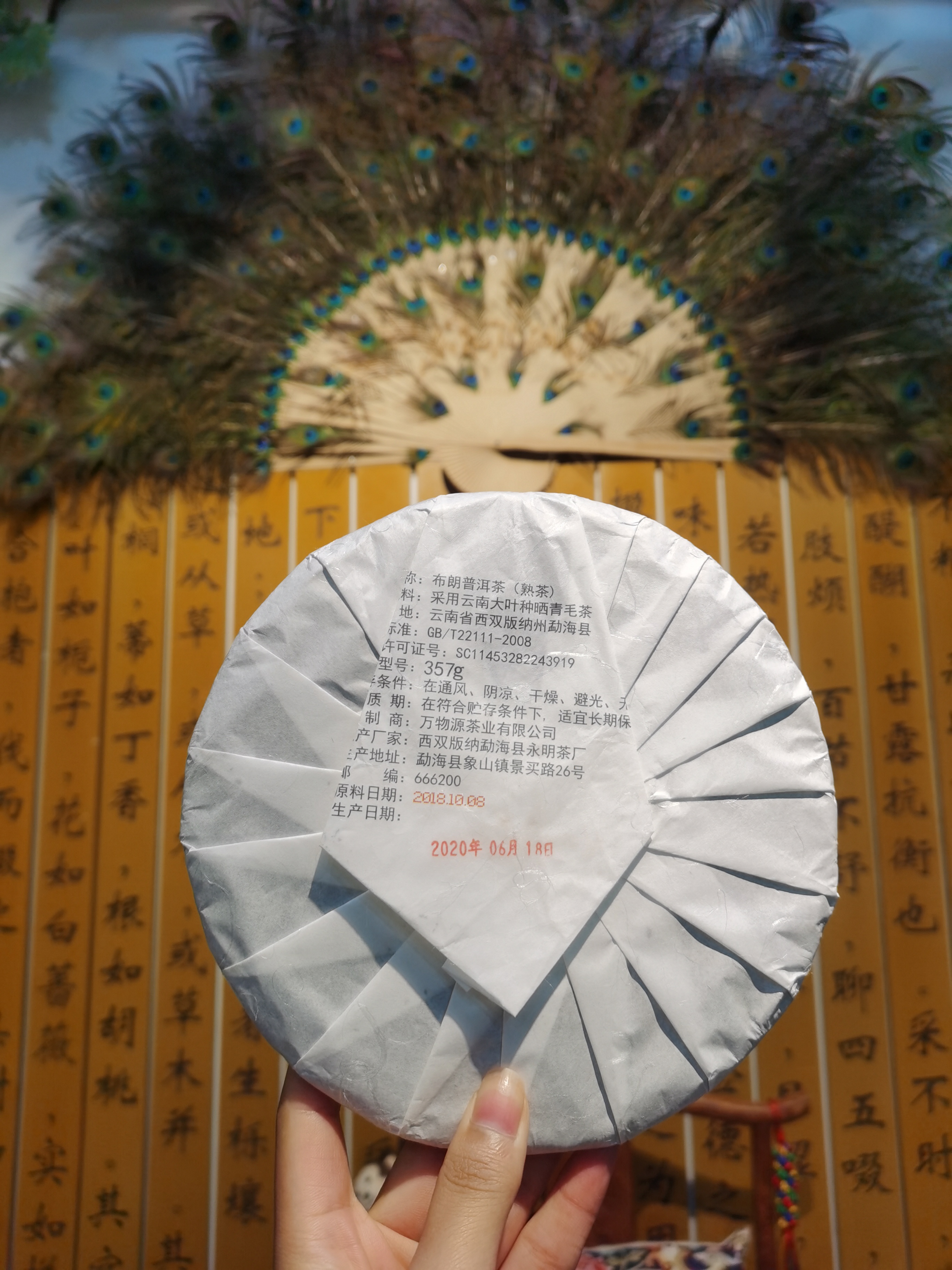

黑茶如普洱茶则展现惊人耐泡力,茶叶紧压后犹如沉睡的巨人,泡5-10次甚至更多都不显乏力。2025年普洱茶展的专家演示过一块茶饼泡十次仍浓郁如初的秘密:茶叶纤维经年陈化后变韧,每次冲泡只析出小部分精华,且风味层递丰富。乌龙茶如铁观音居中,能泡4-6次,其半发酵特性让茶汤在不同泡次中呈现花果香到矿物味的转变。关键警示是,碎茶或低质茶叶泡几次较少——比如超市速泡包只能撑1-2次,因茶碎提前释尽。区分茶叶类型,根据标签建议泡几次,能避免无效折腾那些疲惫的茶叶。

2025年茶叶冲泡的实践指南:最大化你的茶饮体验

要发挥茶叶的最大潜力,遵循科学方法而非直觉是关键。2025年冲泡大师班建议:首步是水温控制——绿茶用70-80°C温水,避免烫坏嫩叶;红茶和黑茶则需90-100°C的热水激发深层风味。每次冲泡时间逐步延长,从30秒增至1分钟,确保茶多酚匀速释出,延长可泡次数。同时,茶具选择不可忽视:盖碗或紫砂壶有助于保留香气,而普通杯子易让茶叶过快冷却,减少泡饮机会。2025年家居茶饮调查显示,60%用户泡茶仅1-2次就丢弃,原因正是缺乏耐心——其实稍加调整,多泡几次可省成本30%,同时提升每日健康效益。

另一个常见误区是"泡次迷信",如认为必须泡完固定次数,忽视个人口味和茶叶状态。明智做法是"感官测试":每泡后轻啜一口,若茶汤浓度和回甘达标,就继续;否则停。2025年健康指南强调,合理泡几次能优化茶多酚摄入,减少因反复冲泡导致的重金属积累(尤其低质茶叶)。实操中,可用称茶法——每5克茶叶配200ml水,根据风味变化决定次数。通过这些小技巧,茶叶的生命得以延展,让你的茶之旅更 sustainable and delightful。记住,泡饮不是机械重复,而是与茶叶的共舞仪式。

以上,茶叶的可泡次数并非固定数字,而是一场基于类型、科学和感官的探索。在2025年的节奏里,学会倾听茶叶的节奏,即可品尽每一滴精华。

问题1:不同茶叶类型如绿茶和黑茶在冲泡次数上有哪些关键差异?

答:绿茶因嫩叶纤维脆弱和低发酵,茶多酚释放快,冲泡次数通常限于2-3次,风味在首泡最浓;黑茶如普洱茶则通过陈化和紧压结构,支撑5-10次冲泡,每次风味的层层递进更明显。

问题2:如何通过泡茶技巧最大化茶叶的冲泡次数?

答:关键是控制水温(绿茶用70-80°C)和延长逐泡时间(从30秒增至1分钟),配合感官测试——每泡后尝味,当茶汤转淡或回甘消失时停止;还可称茶法优化比例,避免过度消耗营养。